以前、最強のPCを完成させた話を書きました。ちょうど1年ほど前の記事です。その記事の最後で、僕はこう書きました。

現状の家庭向けとしては最強クラスのPCになったと思います。たぶんしばらくはこれで満足できるはずです。たぶん。

Intel Core i9 14900K と RTX4090 + RTX3080 二枚刺しという変態構成のPCで、性能に不満を感じたことは一度もありません。きっとこれで少なくとも2~3年は満足できるのだろうと思っていました。

しかし、得てしてこの手の予想とは裏切られるものです。確かに、性能には不満は一切ありません。ただ、どうしても気に入らないことがありました。それは、ケースが大きくて重く、取り回しが非常に悪いということです。

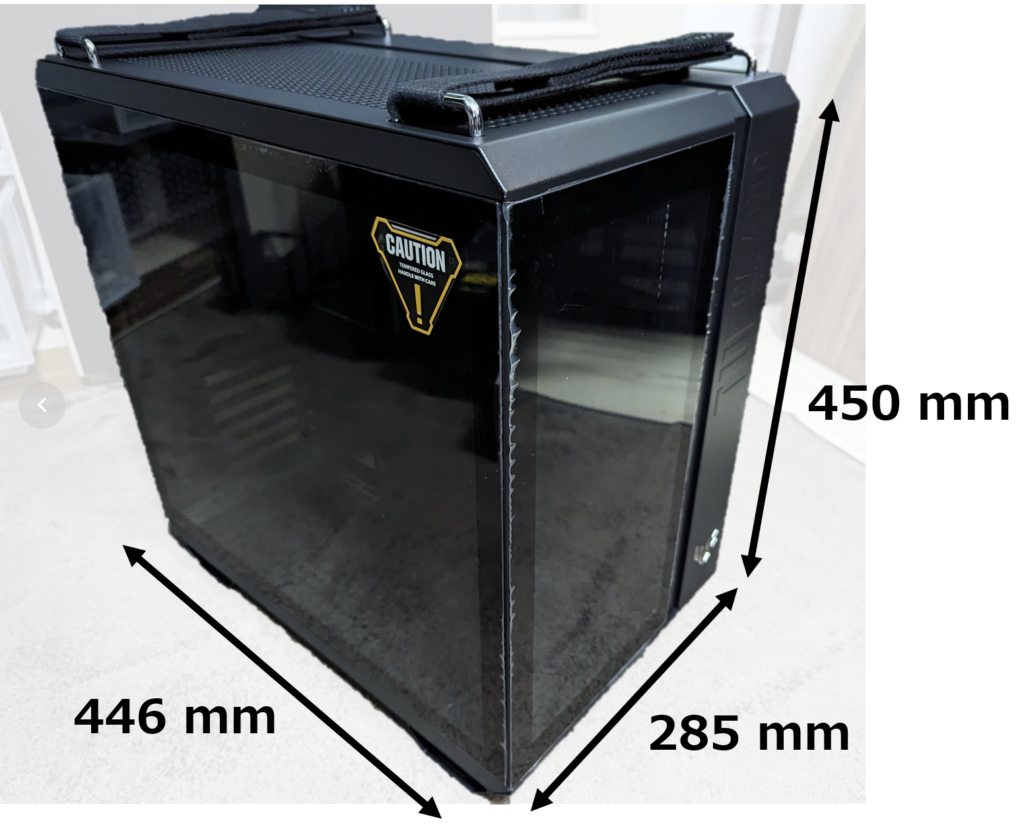

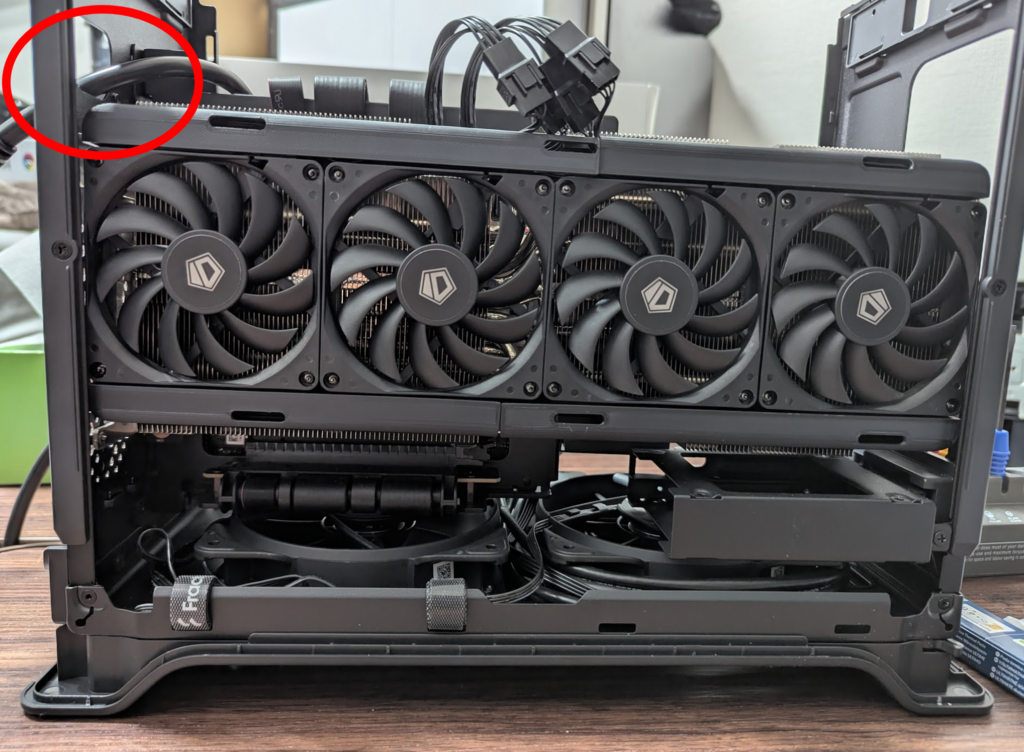

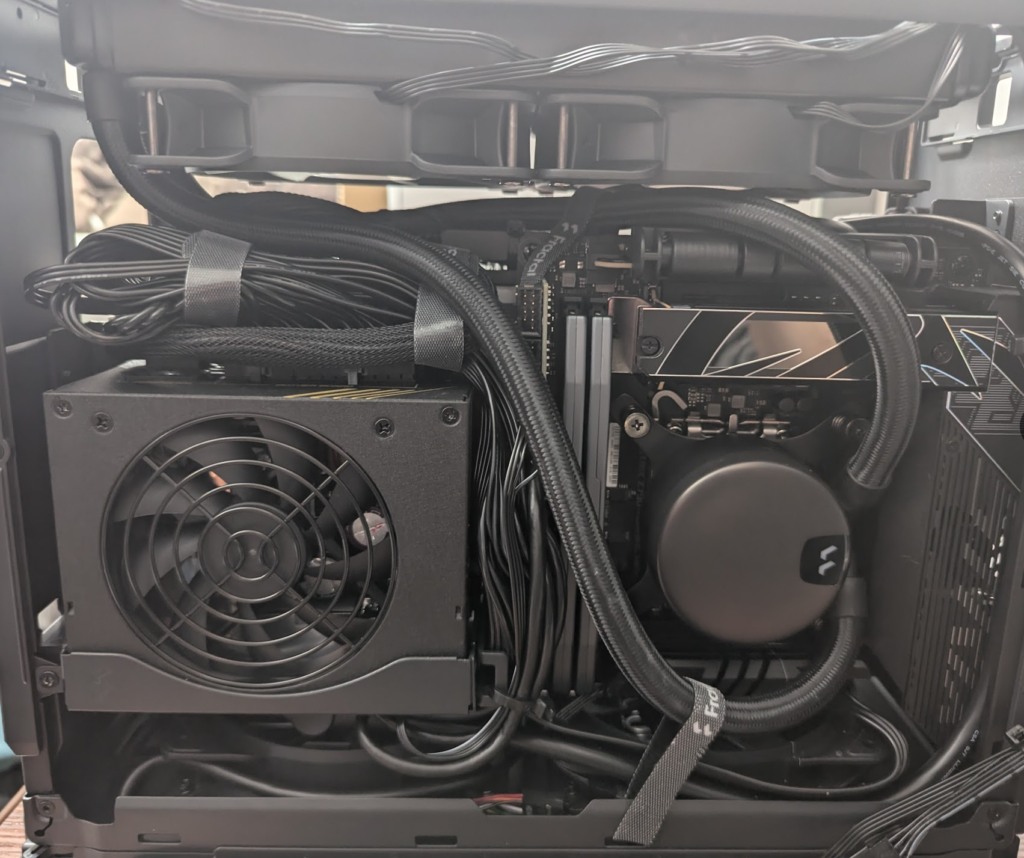

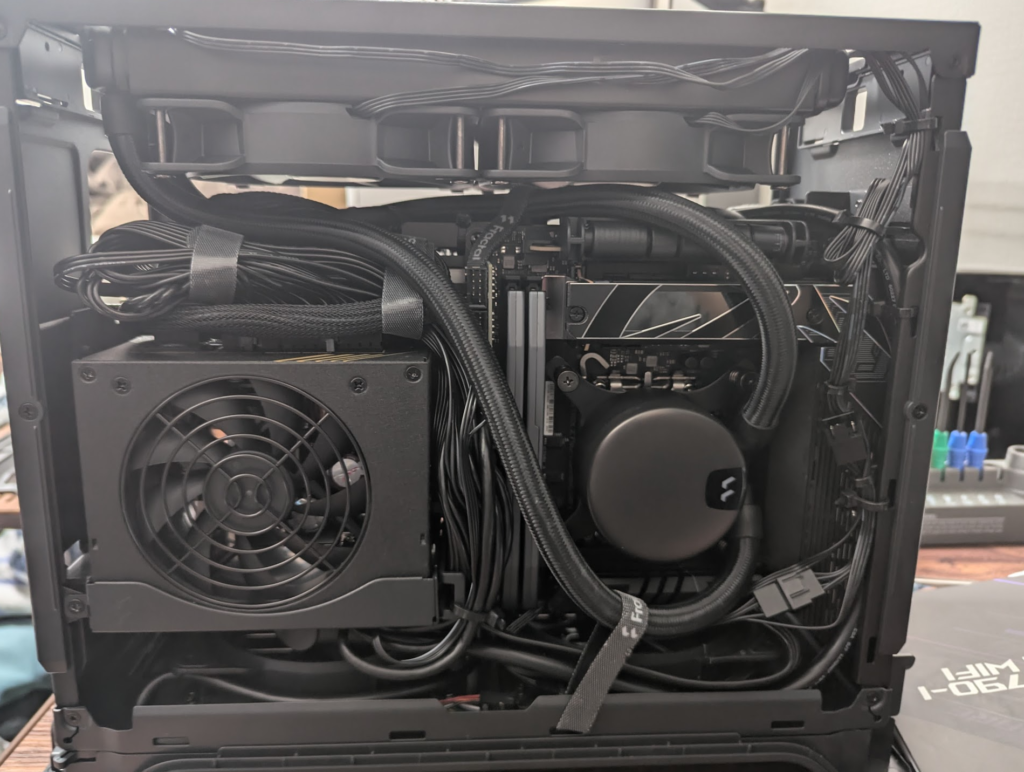

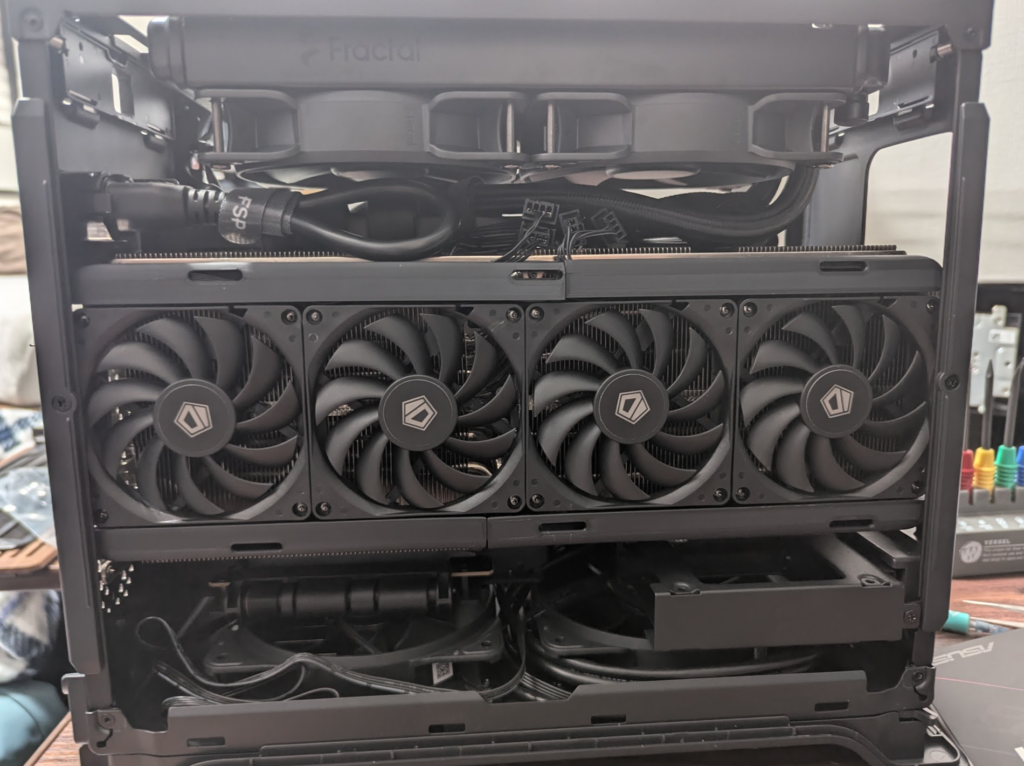

図1に示すように、ATXマザーボードに加え、大型のグラフィックボードや数多くのケースファン、360 mm簡易水冷キットを装着できるように設計されたケースは非常に大型です。また、図2に示すように大型のグラフィックボードを2枚、360 mm簡易水冷(裏側に配置しています)など、基本的にフル構成のPCですから、その重さは20kgを超えており非常に重いです。

自作PCの最大メリットは、ストレージや各種パーツを自由に交換できることにあります。そうでなければ、保証もつき安定的に動作することが約束されたメーカー製のBTOパソコンでも買えばよいのです。

ですので、本当は気軽に弄りたいわけです。ほこりの掃除とかも定期的にしたいですし、ちょっとストレージを交換・増設したいとか、エアフロー微妙だからファンの向き変えたり交換したりしたいとか。

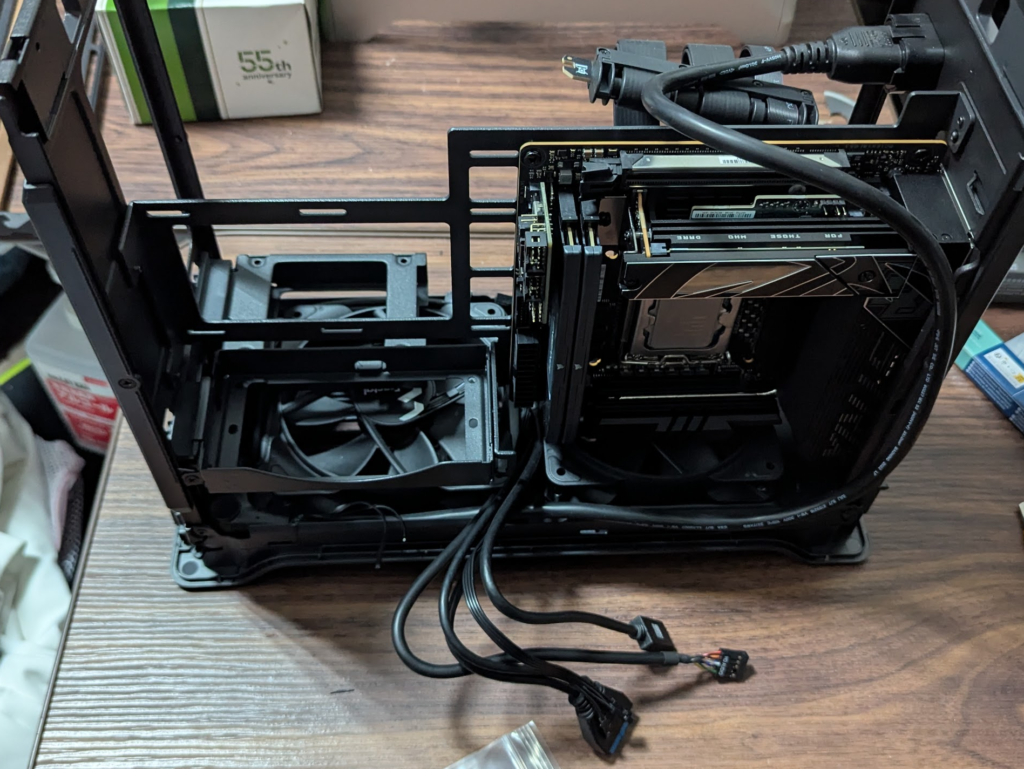

でも、大きくて重くて、裏配線も背面の配線も終わっている(図3,4参照)PCなど触りたくないわけです。

では、どうすれば良いのでしょうか? 答えは簡単。コンパクトな小型ケースに変えれば良いのです。

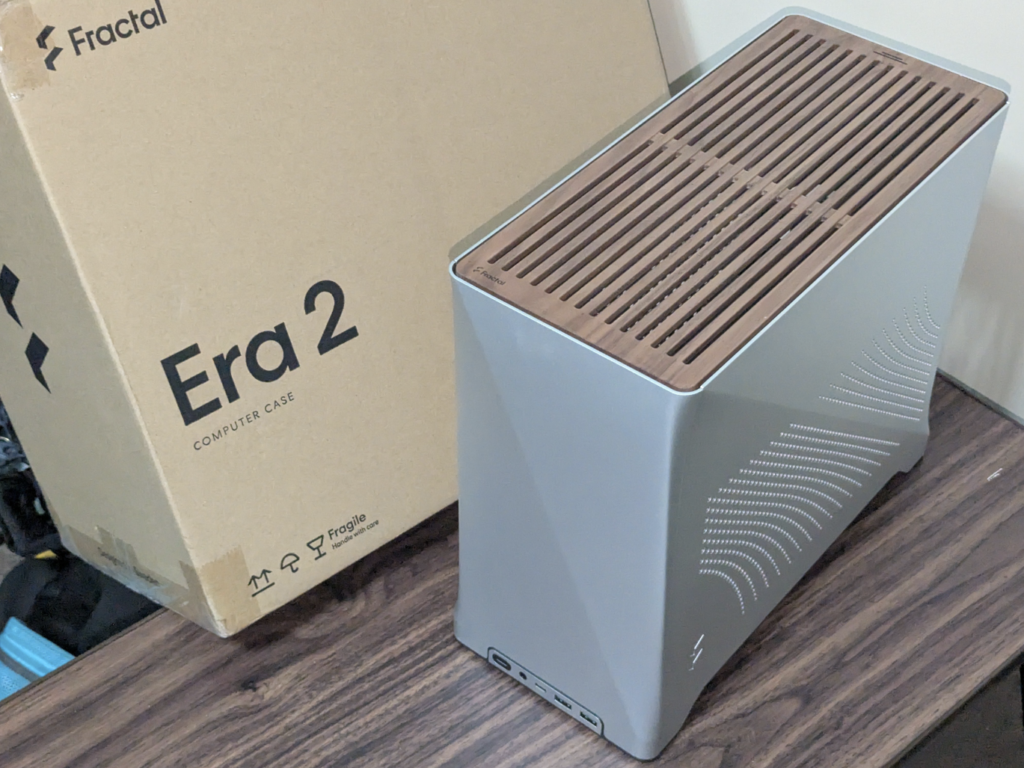

ある日、ネットで色々探していたらこんなケースを見つけました。

Fractal design の「Era 2」という Mini-ITXマザーボード用ケースです。

これを見た瞬間、ぼんさんは一目惚れしてしまいました。アルマイト処理された削りだしのアルミで美しく表現された曲線が落ち着きのある高級感を醸し出していて、木製の天板がアクセントとなっておりなんというか超かっこいいです。

サイズもかなり小さくて、机の上で気軽に作業できそうです。

かっこいいなぁ、欲しいなぁ、なんて悩むこと約10日間(ガチ)。

気づいたら手元にありました。

シルバーとブラックで迷ったんですが、今回はシルバーにしました。ブラックも実は狙ってますが、それについてはまた今度記事にしますね(悪い顔)。

さて、買ってしまったものは仕方がないのです。こいつをどう調理するか、さっそく考えていきましょう。

ケース買ったは良いけど、何を載せるの?

そうです。ぼんさんはケースに一目惚れして勢いで買ったため、特に構成を考えていませんでした。あ、ちなみに言い忘れていましたが、このケース 4万円ぐらいします。アホちゃうか。

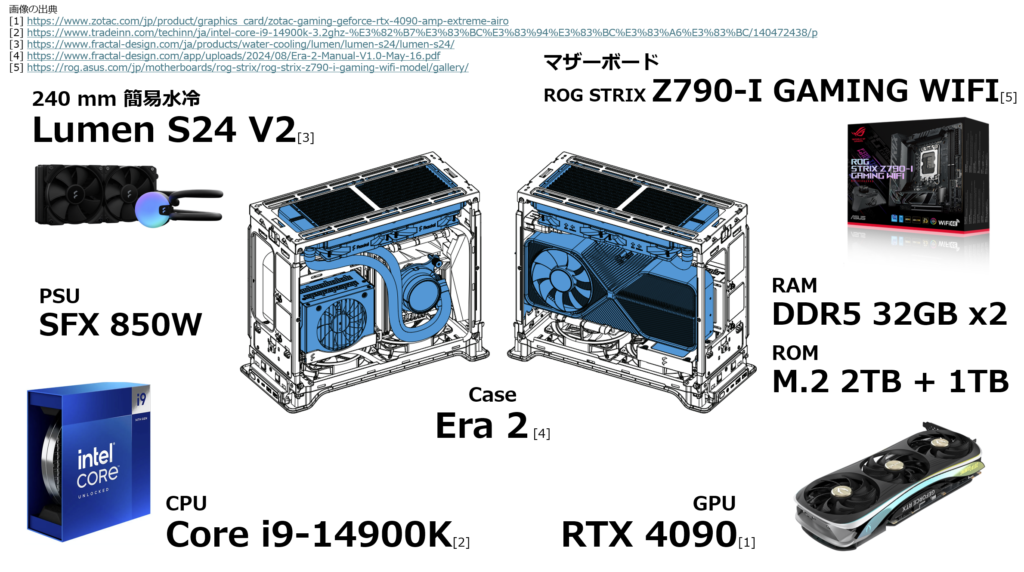

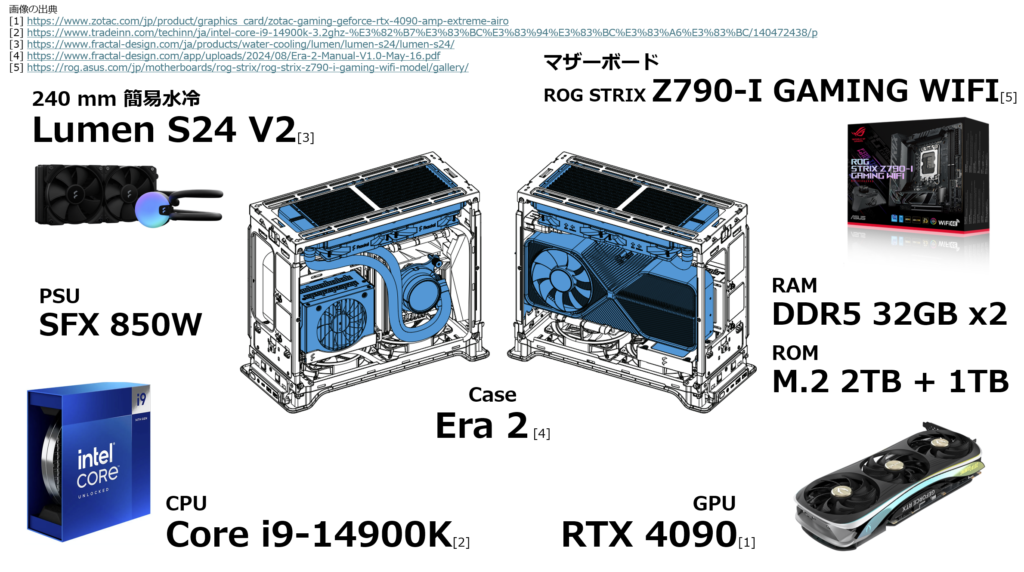

現状のPCからCPUやGPUといった基本的なパーツは流用しようと思っています。ただし、小型ケースを使うがゆえ、電源ユニットや、360 mm簡易水冷キット、マザーボード(それに伴ってDDR4のメモリ)は流用できません。いろいろ考えた結果、以下のようにすることとしました。購入したものと、予定構成を紹介します。

買ったもの

マザーボード・メモリ・SSD

ケースのサイズに合わせて新たに Mini-ITX フォームファクタに対応したマザーボードが必要だったため、ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI を購入しました。お値段なんと 54,571円。

2025年2月1日現在、第12~14世代に対応するLGA1700対応マザーボードは取り扱いが終了されつつあり、これもAmazonで最後の1個の在庫を購入することが出来ました。

これまで使用していたATXマザーボード(TUF GAMING Z790-PLUS D4) は、名前の通りDDR4メモリに対応したマザーボードだったので、ぼんさんはDDR4メモリしか持っていません。今回購入したマザーボードはDDR5対応だったので、新たに32GBx2枚の64GBぶんのDDR5メモリを購入しました。お値段 22,469円。

ここまでで、無事金銭感覚が崩壊したぼんさんは、勢い余って2TBのM.2 SSDも購入しました。別に要らないのに。なお、お値段 13,980円。はした金ですね。

電源ユニット

ケースのサイズに合わせて、電源ユニットもSFX規格のものが必要です。また、12VHPWR(最近は12V-2×6 に改められましたが、後方互換性があります)端子がGPUに必要なため、この点も考慮して選びました。

正直、選んだ理由が価格コムで条件に合うまともな値段の電源を探して、こいつぐらいしかなかっただけなので、よく分かっていないのですが、FSPの DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W とかいうやつを買いました。

お値段 20,709円。高いか安いかわかんなくなってきました。……いや高いか。

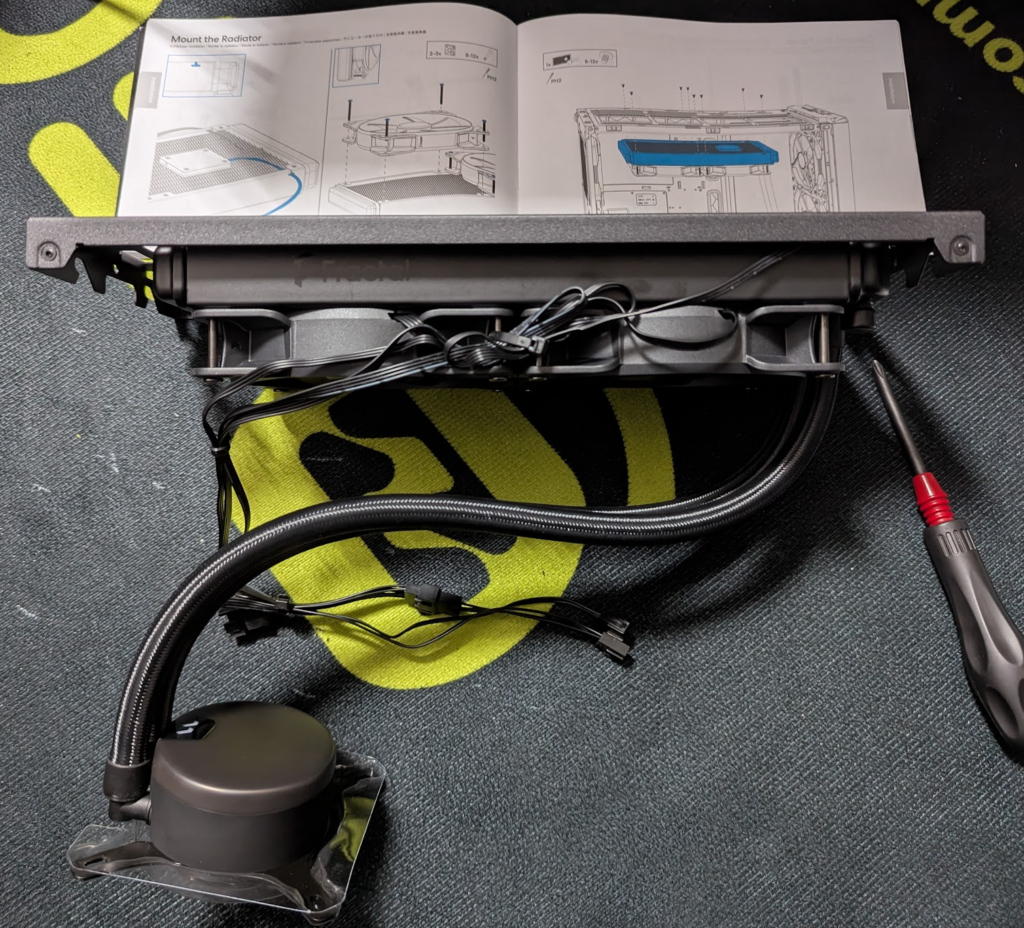

240 mm 簡易水冷キット

Era 2 のレビューを複数見ていたところ、CPUクーラーの高さ制限が厳しく、基本的に簡易水冷の使用を前提とした設計のようです。これまで使用していた360 mm 簡易水冷キットは残念ながら使えませんので、新たに240 mm簡易水冷キットを購入しました。

Era 2 ケースと同じメーカー、Fractal designの Lumen S24 です。特に拘りはなかったのですが、安くて聞いたことあるメーカー、ということでこれにしました。

流用品

CPU

現在も使用している Intel Core i9-14900K です。

特に変える必要もないというか、新しく買うのはムリなのでこれを流用します。

余談ですが、昨今第14世代のハイエンドCPUを中心に劣化するという問題が報告され、Intelが保証期間の延長や交換に応じていますね。実はこのCPUも例に漏れず、劣化のため不具合が発生し一度交換対応を受けています。交換後は問題なく動作しているので、もし同じような症状で困っている人がいれば、一度Intelのサポートに連絡してみても良いと思います。症状の切り分け等を指示されますが、劣化が原因であれば比較的簡単に交換対応されるようです。

GPU

現在使用している2枚のグラフィックボードのうち1枚、ZOTACのRTX4090です。

もう1枚、RTX3080がありますが、こちらは一旦別に保管しておこうと思います。これは後日別の用途で使用します。また記事にしますね(悪い顔)。

今回はこちら1枚を組み込みます。(当然ですが、Mini-ITXのケースに2枚は普通に無理なので、諦めます)

結局どういう構成になるの?

まとめると大体こんな感じでしょうか。割と最強のミニPCと言えるんじゃないでしょうか。

ただPCを組むだけで終わると思ったか?

GPUクソでかすぎ問題

このPCを組むにあたって、1つ大きな問題があります。それは、GPU(ZOTACのRTX4090)が大きすぎるということです。

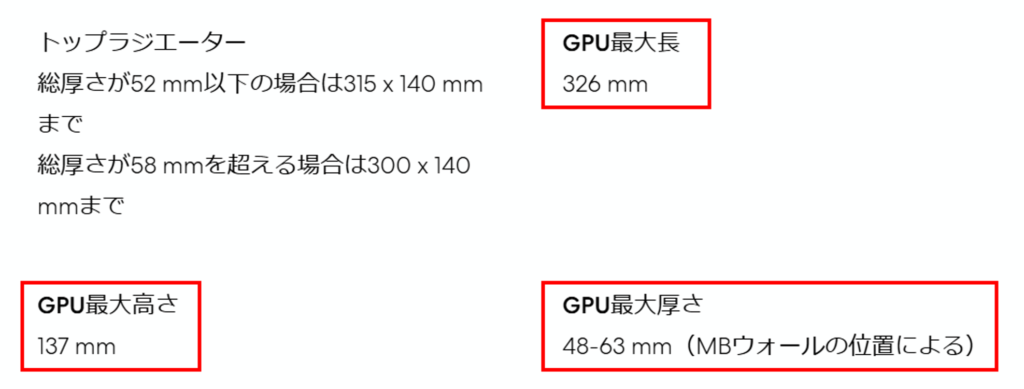

今回使用するケース Era 2 が対応しているGPUの最大サイズは、図14に示す通りです。

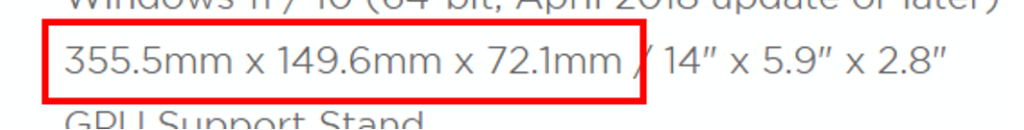

一方で、今回使用するGPUのサイズは図15に示す通りです。

長さは 29 mm、高さは 12 mm、厚さは 9 mm 程度オーバーしていることになります。当然ですが、このままではGPUはケースに入りません。これは購入前に分かっていたことです。でも、ケースがかっこよすぎて、好きすぎて、買ってしまいました。ではどうするか。

GPUが入らないなら、改造すればいいじゃない

ここまで安易に使ってきた16万円をドブに捨てないためには、なんとしてもGPUの寸法を削ってケース内に搭載する必要があります。そこでぼんさんは計画を練りました。

GPU改造計画

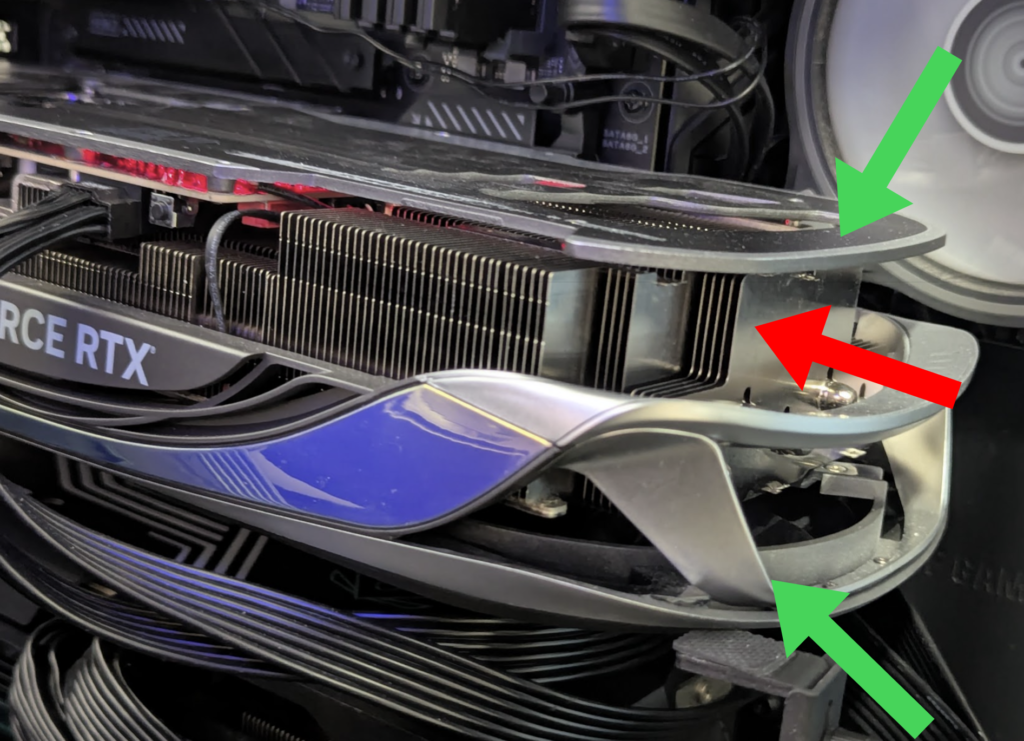

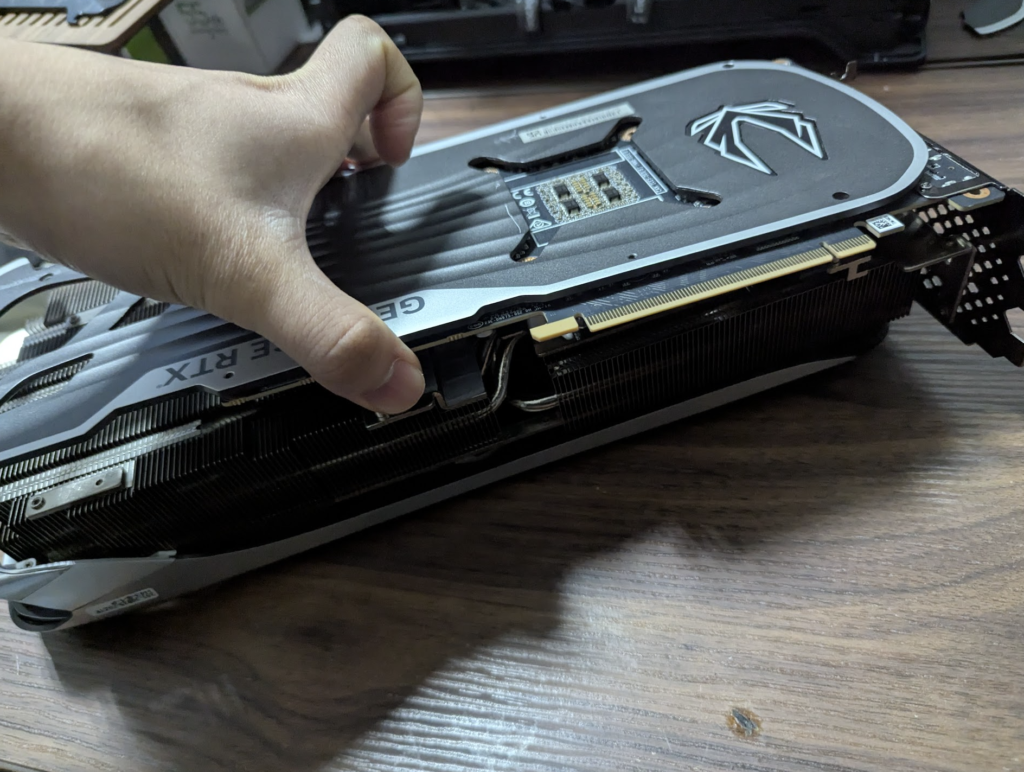

まずはGPUをよく観察してみましょう。図16に示したように、長さ方向、高さ方向の寸法は、緑色の矢印で示したプラスチックのパーツ・バックプレートが出っ張っていることが大きくなっている原因のようです。

実質的に冷却に必要な寸法は赤色の矢印で示したヒートシンク部分のみのはずです。

厚み方向も、ファンが厚みの3割程度を占めていて、ここを工夫すれば小さくできそうです。

実際に分解して見てみましょう。過去にRTX3080を分解してみたこともあったりして、最終的にも分解する予定なのでいきなりバラしてしまっても良かったのですが、さすがに27万円なので壊したら寝覚めが悪そうです。

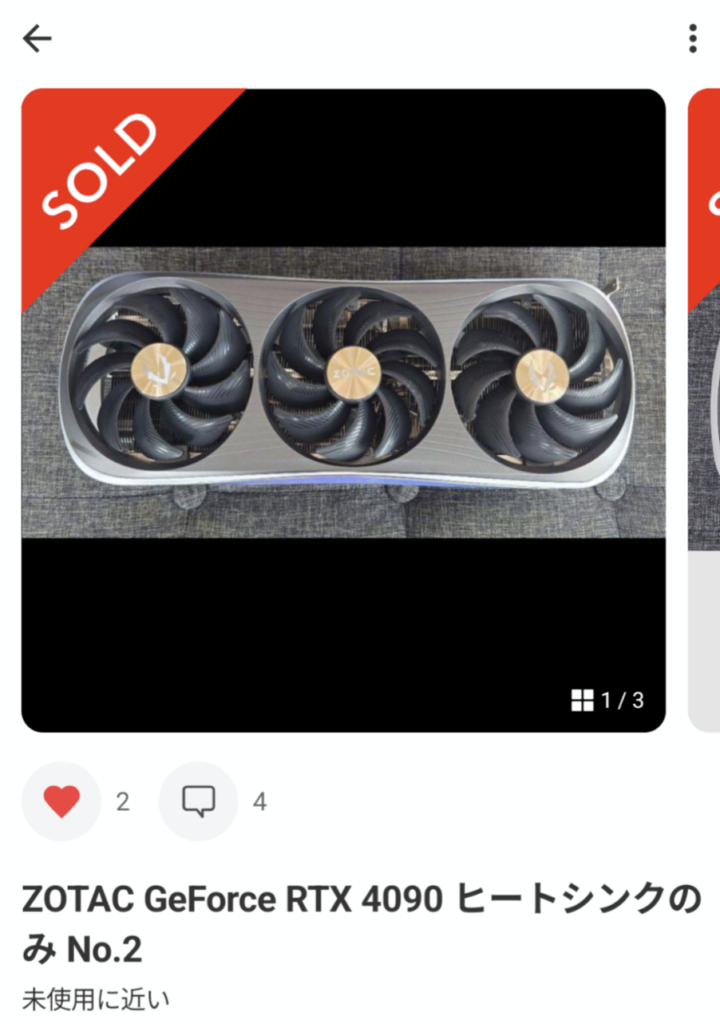

そこで、メルカリを探したところ同じグラフィックボードが、ヒートシンクのみ販売されていたため、これを買って実験することにしました。ところで、なんでこんなものが売っているのでしょうか…。(おそらく、水冷改造のためにPCBだけ抜いたのだと思いますが、意外なところで需要と供給が成り立つものなのですね。)

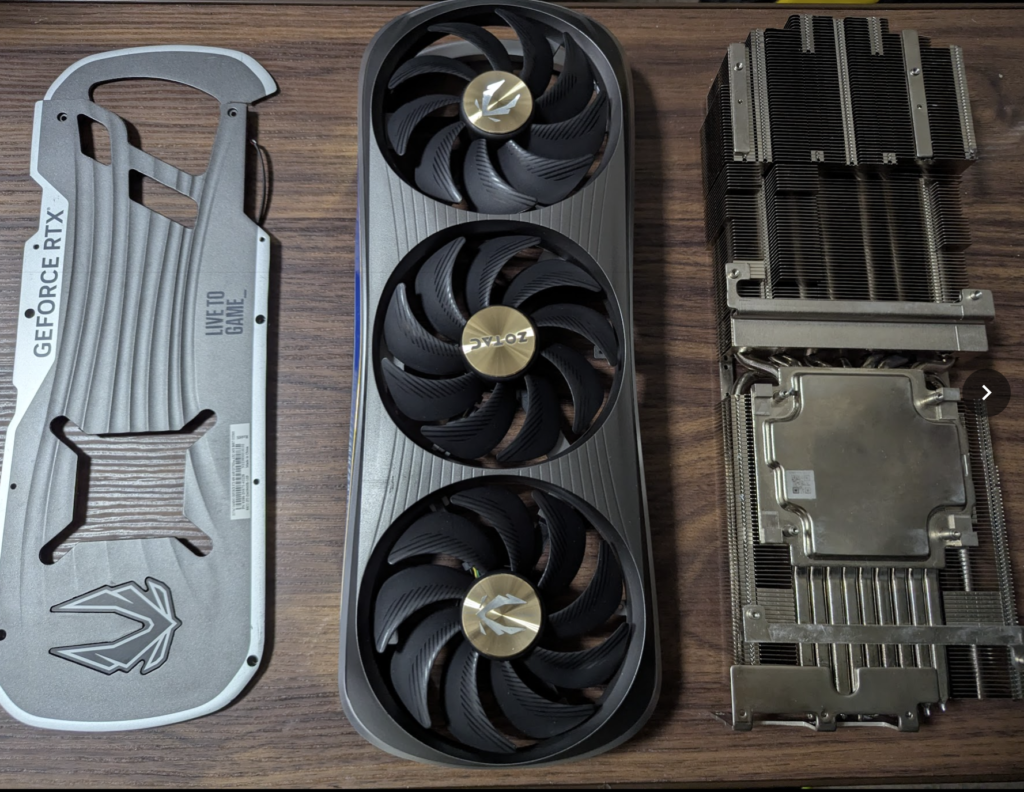

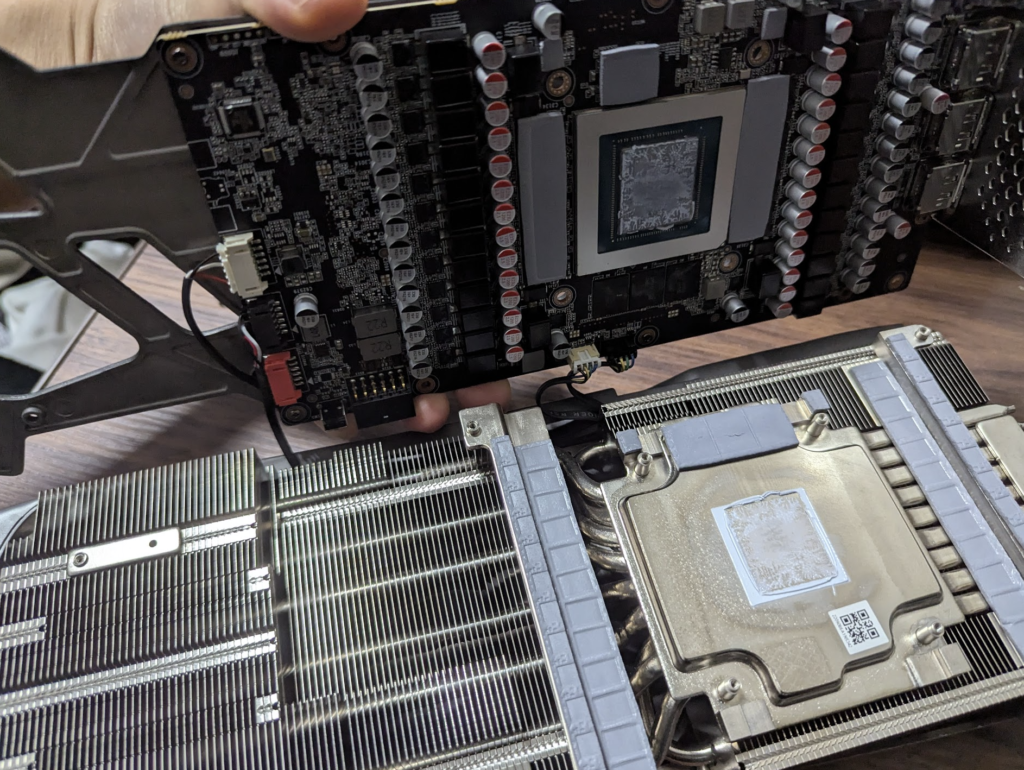

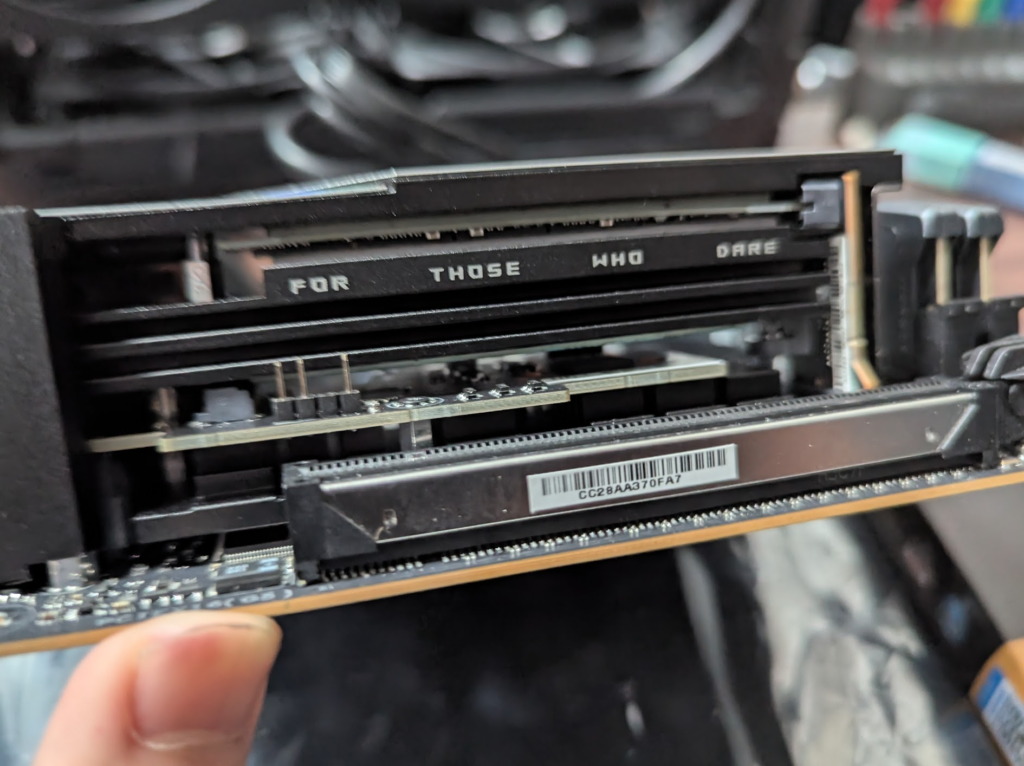

図18のように、バックプレート、ファン、ヒートシンク(+本来は基板)の3つに分解することが出来ました。ある程度目論見通りで、ヒートシンクの寸法は長さ333 mm、高さ125 mm、厚さ43 mm程度でした。

高さはケースの制限137 mmを下回っていて、バックプレートも118 mm程度なので問題ありません。これ以上高さ方向に寸法を増加させる、必要なパーツは特にないので問題ありません。よって高さはクリア。

次は厚さについて。バックプレートの厚さが2 mm程度、PCBも2 mm程度です。ケースの制限 63 mmに対して、余裕をみて、ファンは15mm以下の厚さである必要があります。既存のファンを改造してこの寸法に収めることは難しそうです。そこで、厚さ15 mm、長さ326 mm(ケースの制限)に収まるファンを自作することにしました。

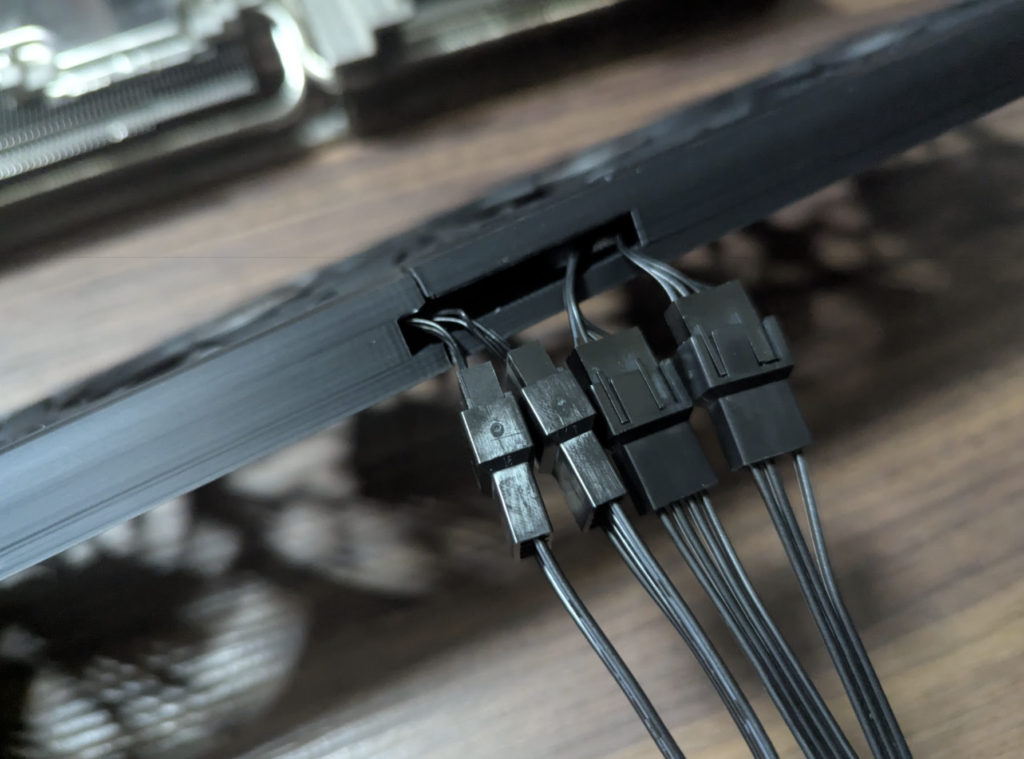

AliExpressで8010ファン(8cmの正方形、厚み1cmのファン)を4つと、GPUの基板の4ピンPWMファンコネクタと一般的なPWM4ピン端子x2のスプリッタケーブルを2つ購入しました。

GPUにはファン制御用端子が2つあるため、それぞれを2つに分岐させつつコネクタを変換します。これで4つのファンが制御できるという目論見です。

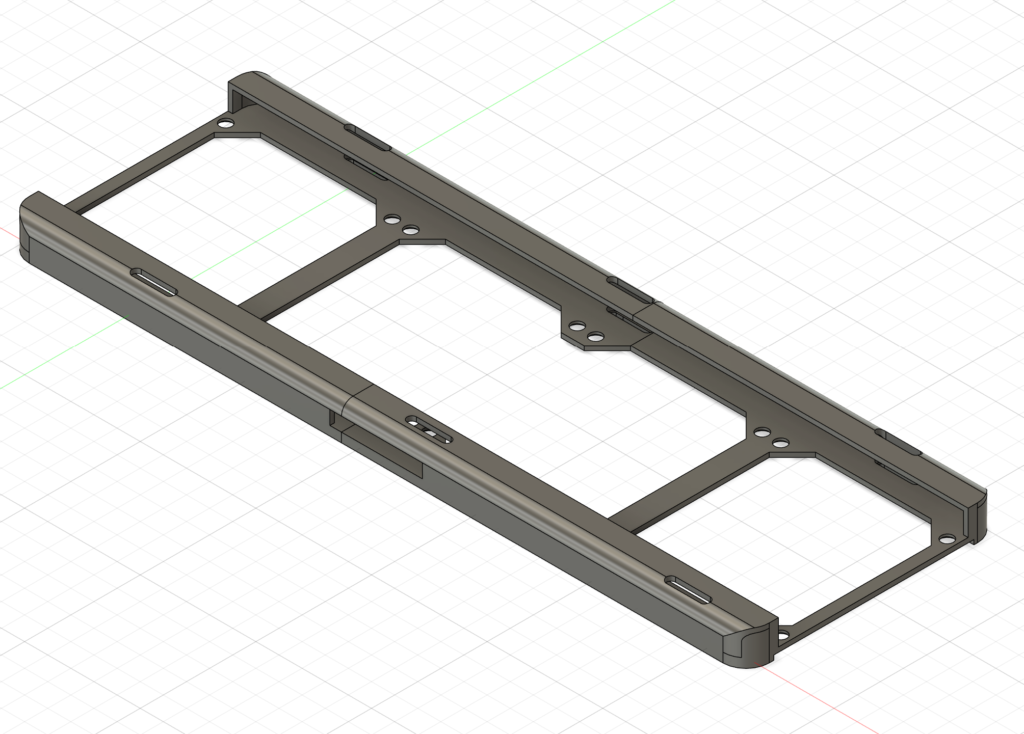

CADを使って適当にファン固定用のパーツを作成します。ちなみにCADはFusion360を使っています(図20)。

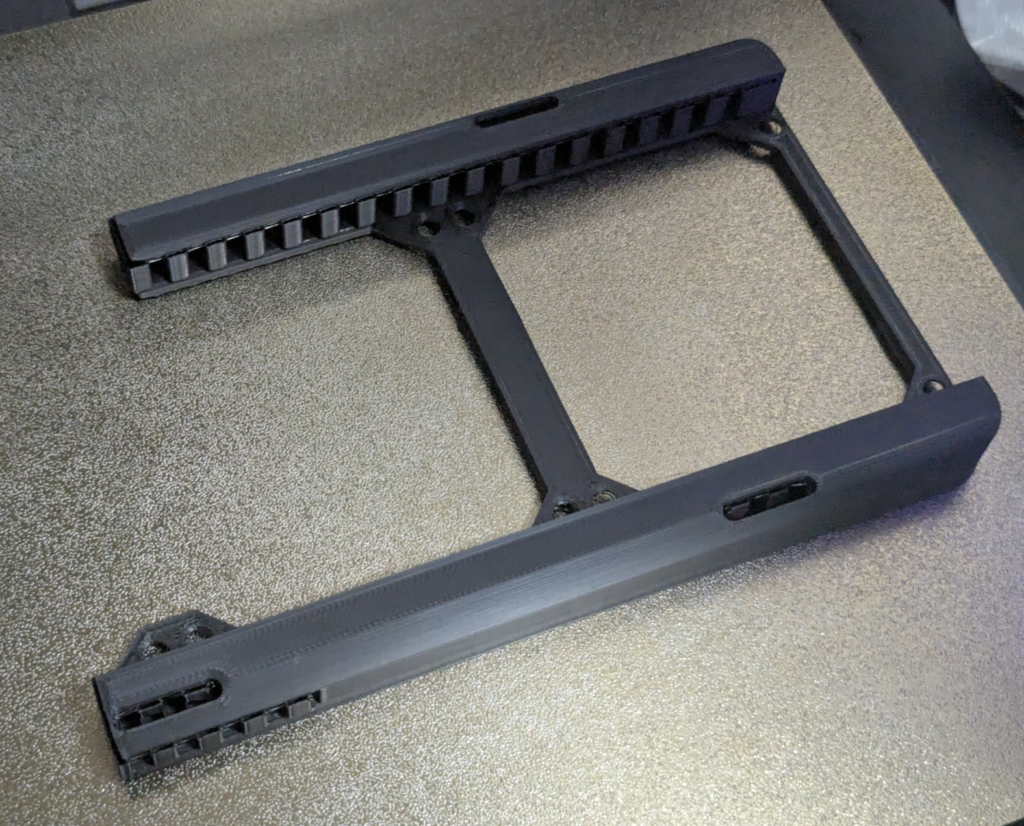

3Dプリンタで印刷して、ファンをねじ止めしていきます(図21,22)。ファンの配線を隠せるように空洞を作っていて、ここからファンの配線のコネクタ部分だけ出ています。こだわりポイント(図23)。

すべて取り付けるとこんな感じ(図24)。厚みも13 mm程度に収まりました(図25)。

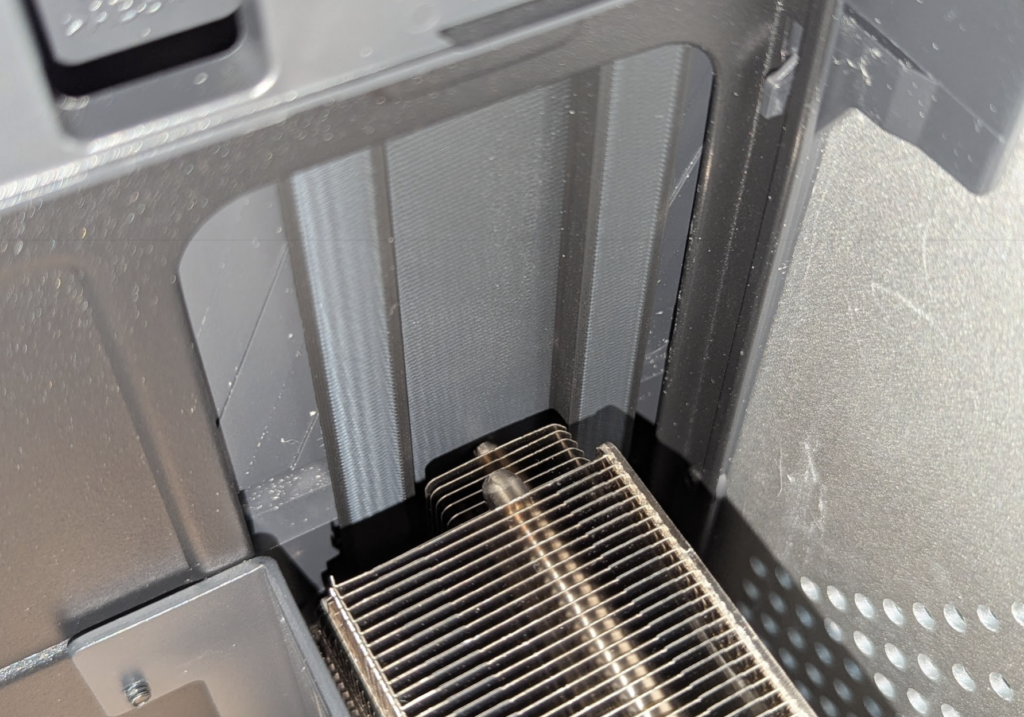

ケース内に仮置きで置いてみました。かなりギリギリですが厚み方向の寸法も問題なく入りました(図26)。4連ファン、結構かっこいいですねぇ。

ここまでで高さ方向、厚み方向はクリアしてきました。では、長さ方向はどうでしょうか。

まず、バックプレートは長さ方向に干渉するため金属のこぎりで切断しました。

ヒートシンクはどうでしょうか?

残念ながら、はみ出してしまっています(図28)。

このケースは図29のように、外側のケースを内側の構造にかぶせるような形になっています。

このため、図28のようにはみだしがあると、ケースを閉めることが出来ません。これでは組み立てられないわけです。

ケース改造計画

いや、別に計画ってほどでもないんです。困ったぼんさんはここでホットナイフを取り出しました。

そう、ケースが干渉するなら、ケースを削ればいいのです。至極単純明快な論理です。

GPUのはみだしが干渉する部分は、アルミのケースの内側にプラスチックの補強材が入っています。この部分をホットナイフで削っていきました。

作業に1時間以上かかりましたが、案外うまくいきました。図31のように、ケースを被せて閉める際に干渉していた部分をすべて削り取りました。

もうお忘れかもしれませんが、これは新品の4万円のケースです。なかなかには皆さんは真似できないんじゃありませんか???(煽り)

見えないところですが、見栄えが悪いので3Dプリンタで適当に作ったカバーを被せておきました(図32)。図33のように、若干こすれてはいるのですが、無事ケースを閉めることが出来ました。

満を持して27万円を改造しよう

では、実際に27万円を改造していきましょう。

同じ改造をする人が他にいるとは思えませんが、参考までに簡単に手順を記載しておきます。半分備忘録です。

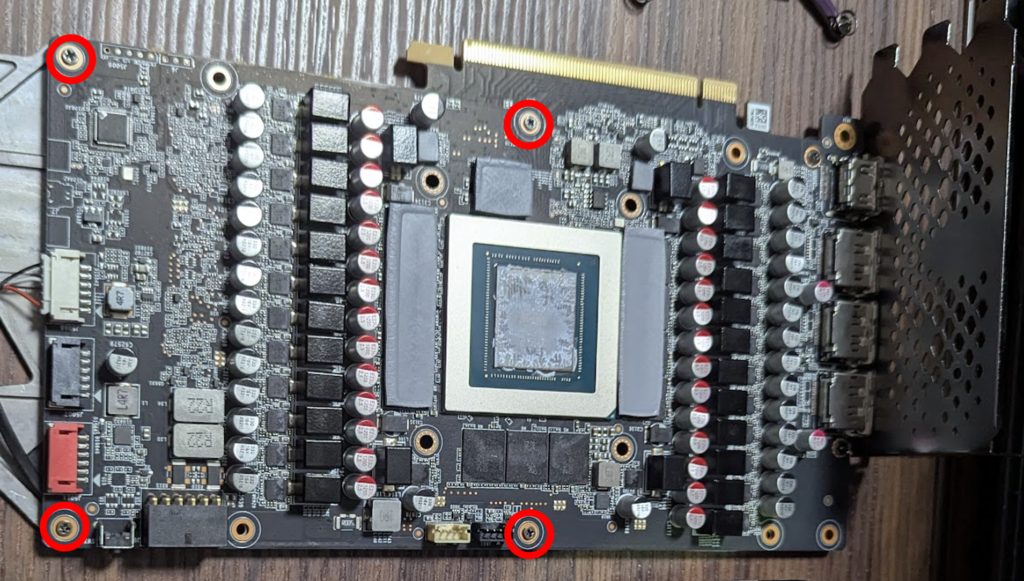

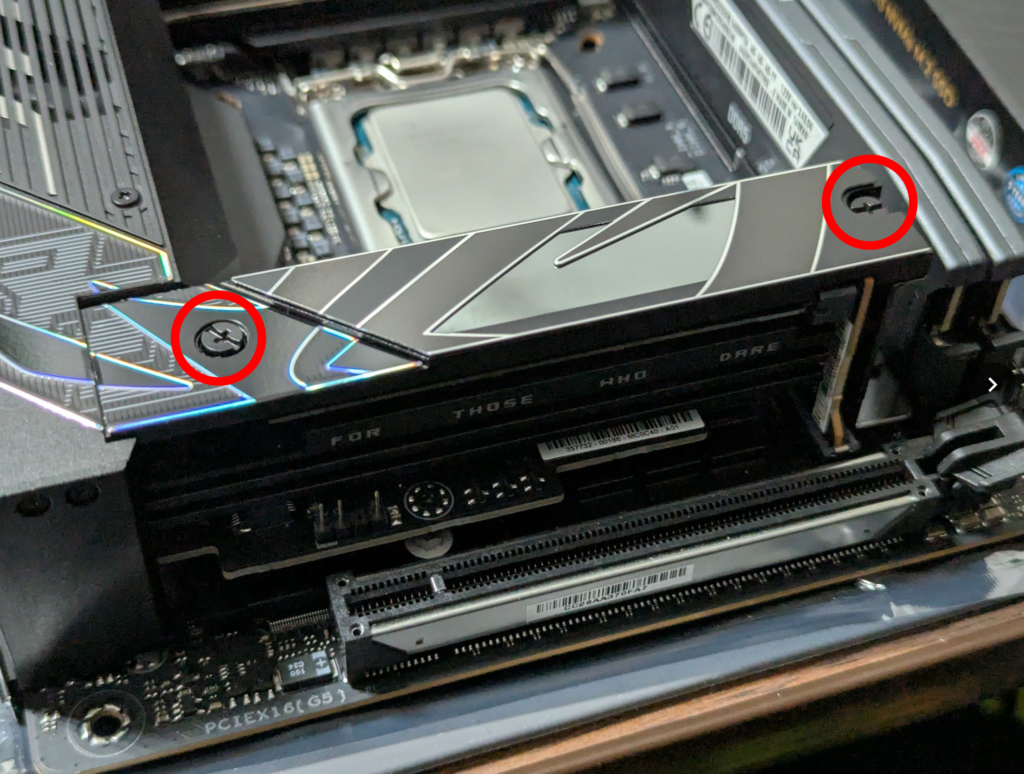

まず図34に赤色の丸印で示す6か所のねじを外します。ねじロック材がついているので、ナメないようにきちんと垂直に力をかけて緩めましょう(一敗)。

また、図34の青色の丸印で示す4か所のねじを外します。これらはGPUコアをヒートシンクに確実に押し付けるためのブラケットで、裏側にばねがついています。ねじを外すと飛び出すように外れるので注意が必要です。4つのねじを均等に少しずつ緩めるのが良いと思います。これは組み立て時に締め付けるときも同様で、4つのねじを均等に少しずつ締めていく必要があります。

写真を撮るのを忘れてしまいましたが、ブラケット側の図35に示す3か所のねじも外す必要があります。これはヒートシンクとブラケットを接続するねじです。

ブラケットとPCBは別途2か所でねじ止めされています。

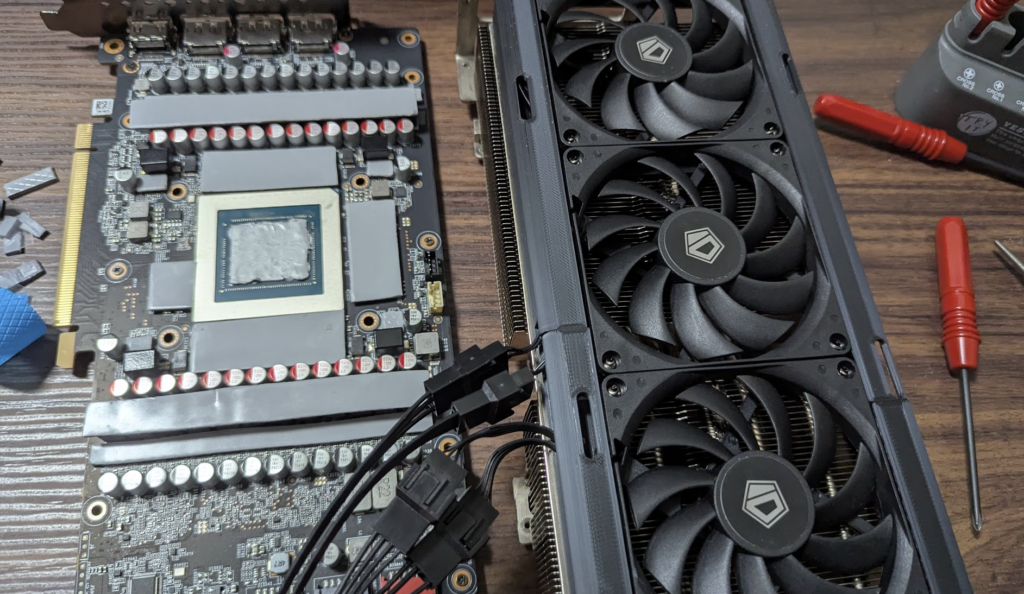

ねじをすべて外したら、図36のようにバックプレートおよびPCBを引っ張ることで、ヒートシンクから取り外すことができます。このとき、ヒートシンクとPCB上の各部品は、サーマルパッドやグリスで接触しています。このためある程度の接着性があります。斜めに少しずつ力を加えて取り外せばすんなり取れます。

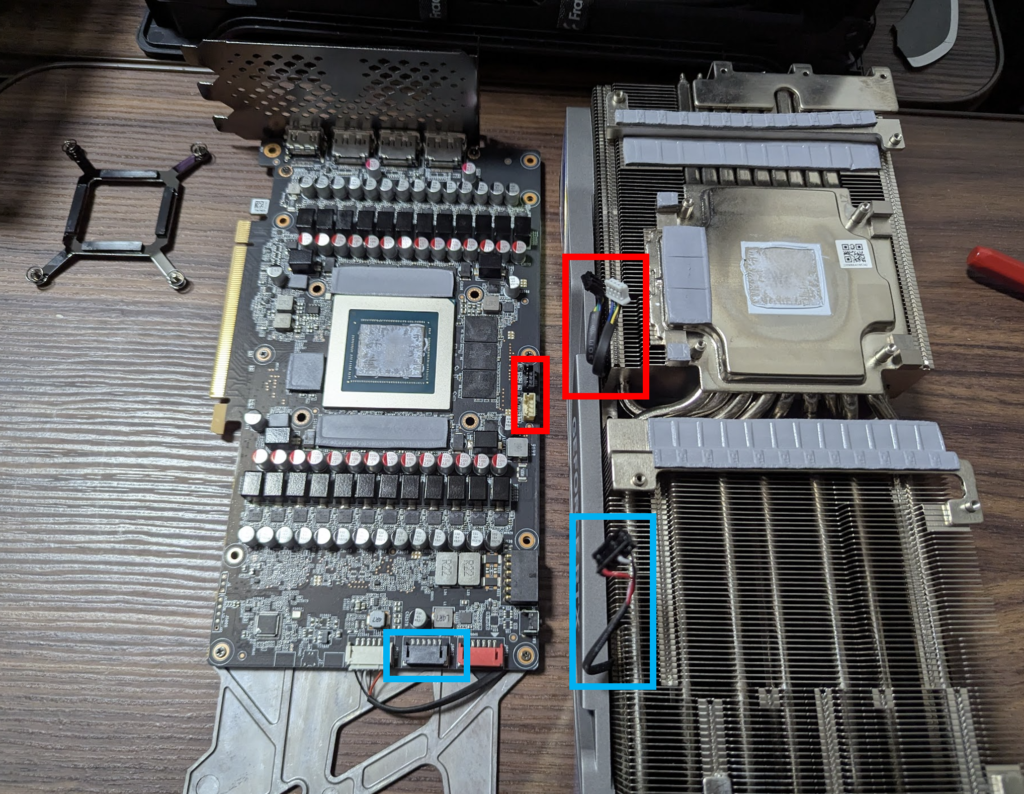

このとき、図38に赤色の四角印、および青色の四角印で示したように、ファン用のケーブル2本、LED用のケーブル1本がファン側から接続されています。

これらをそれぞれコネクタから外す必要があります。バックプレートおよびPCBを引っ張るときに強く引っ張ると、勢いよく取れてケーブルでバーンなってびっくりするので気をつけてください(経験談)。

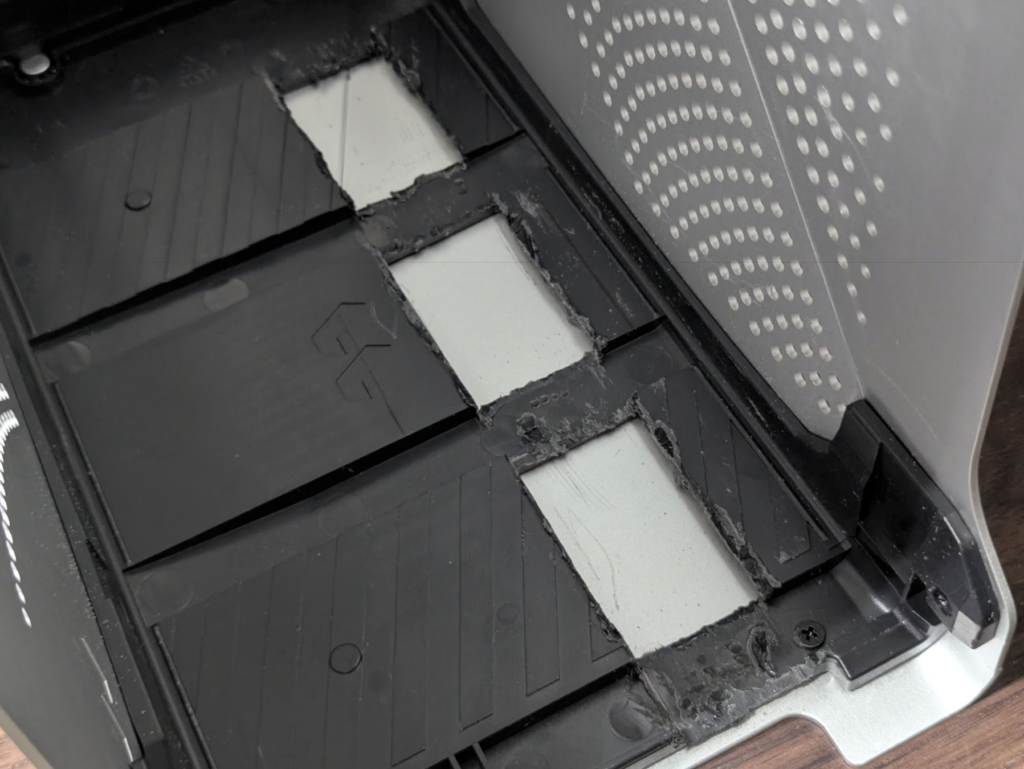

買ってから1年程度なので必要ないかとも思いましたが、VRAMのサーマルパッドが結構ボロボロに劣化していたようなので、せっかくということですべて交換しておきました。

グリスもMX-6に塗り替えました。以前使っていたMX-4より性能は良いらしいですが、硬くて塗りにくかったです。ラップを手に巻いて指で塗りました。下手とか言うな。

また、バックプレートを切断したものと交換しました。図41の赤色の丸印で示した4か所のねじを外すと、バックプレートをPCBから取り外すことが出来ます。

こちらもVRAMの裏部分にサーマルパッドが取り付けてありましたが、こちらは最初からついていたものを流用しました。

あとは、予め用意しておいたファン+ヒートシンクをPCBに取り付けていきます。このとき、ファン側からの2本のケーブルをPCBに忘れずに取り付けます。LEDは使わないので刺さないままでOK。

取り付けは図34および図35に示すねじを逆順で取り付ければOKです。オーバートルクに注意しましょう(戒め)。

これで完成です! 早速PCに取り付けて動作確認してみましょう。壊れていたら27万円を失うのでドキドキです。

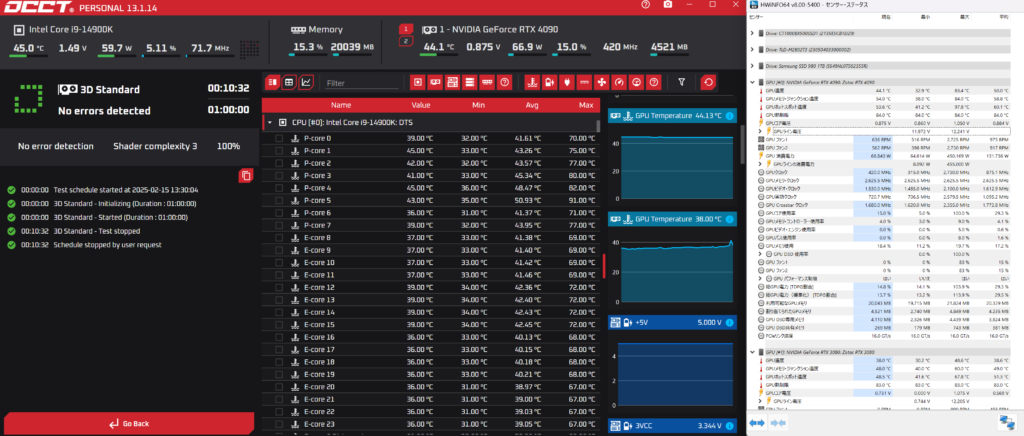

現状のPCに組み付けて動作確認を行いました。ちなみに電源ユニットのスイッチ切るのを忘れて作業していたことに途中で気づいて、結構焦りました。気をつけようね。

電源を入れると、1分ぐらい画面が映らなくて壊したかと思いましたが、その後無事起動しました。良かった。

OCCTで10分程度、GPU使用率を100%として試験しました。最大温度はコアで83度ぐらいまで上昇しましたが、小さく薄いファンにしては頑張っているんじゃないでしょうか。測定中手を当ててみましたが、熱い風をヒートシンクあたりに感じられたので、強くはないもののある程度空気は流れているようでした。

今回使用したファンは一応PWMファンなので回転数が測定できます。測定中、最高2700RPMほどで回転していたようですが、特に音は聞こえませんでした。360mmラジエーターに取り付けているファンの方がよっぽどうるさいです。静穏性も期待できるかもしれません。

日常的にゲームをするにしても、最高負荷で長時間動作し続けることはないので、冷却性能は特に問題ない気がします。小型ケースに詰め込んだ時にどうなるかは未知数ですが……。とりあえず動作に大きな問題はなしということで、改造は無事完了です。

ついにPCを組んでいくゾ

お待たせいたしました。ようやくすべての準備が整ったので、さっそくPCを組んでいきましょう。特に変わった作業はないですが、Mini-ITXのケースゆえ少し気を付けないといけないところもあるので、簡単に手順を記しておきます。半分備忘録です。Era2ケースでPC作ってみたいという人の参考にもなるかな?

マザーボードの準備

前述のとおり、使用するマザーボードはROG STRIX Z790-I GAMING WIFIです。5.5万円程度したので慎重に扱います。ちなみにASUSはCPUのピン折れ保証がないので、手を滑らせたら終わりです。

メモリも先に取り付けておきます。片側ロックでした。特に硬いこともなかったですが、最後まで刺さった手ごたえがあんまりなかったので、半刺しには気を付けないといけないと思います。

SSDは図52の赤色の丸印で示したねじ2か所を外して取り付けます。この部分の基板は2階層になっていて(図54)、2枚のM.2 SSDが取り付けられるようになっています。図53のように、なぜかM.2の長さが足りていないんですが、見なかったことにしてそっ閉じしました。

ケースへマザーボードを取り付け

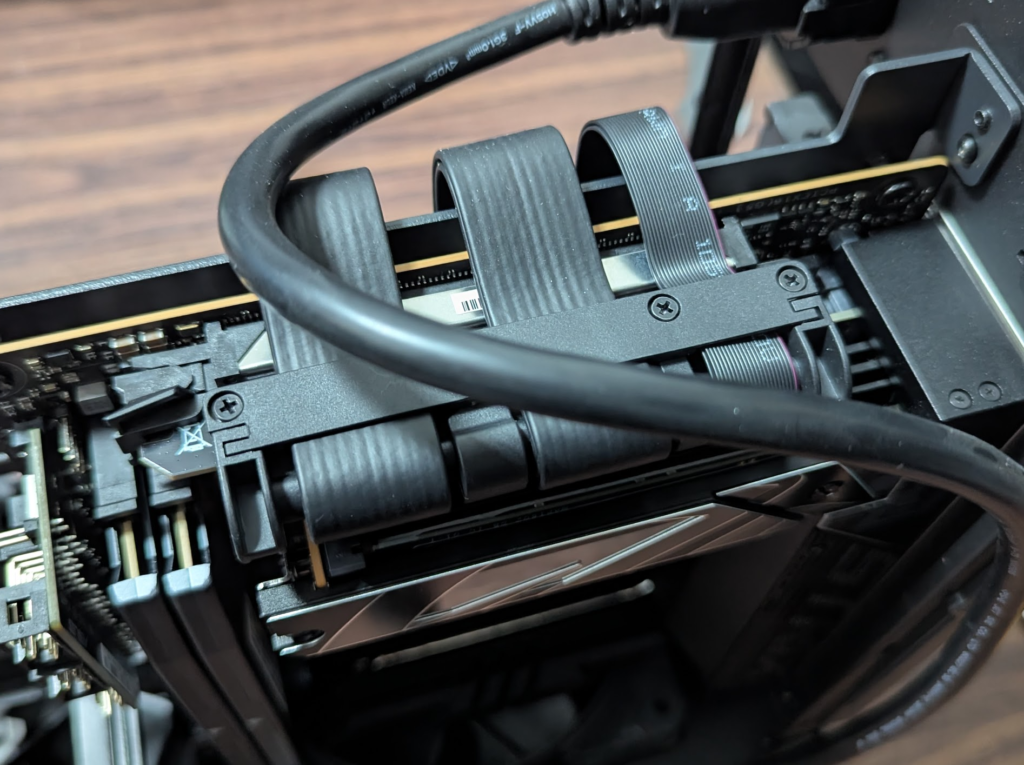

ケースへは4か所でねじ止めします。固定出来たらライザーケーブルをPCIeスロットに刺します。

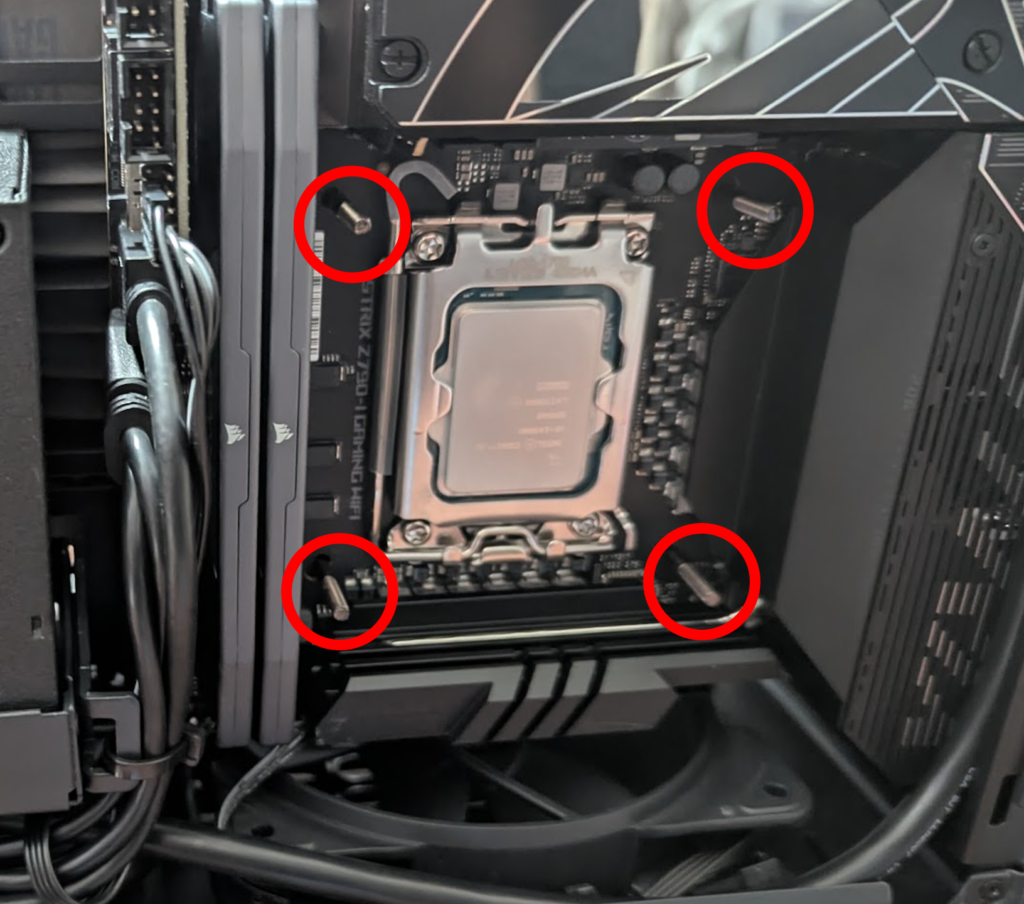

ちなみに、後から気づいたんですが、この時点で簡易水冷のバックプレートを取り付けておく必要があります。ライザーケーブルがあるので取り付けてからマザーボードの裏にはアクセスできません。ぼんさんは後から気づいてめっちゃ大変でした。ほぼ全バラになります。

ケースファンのコネクタをここで刺しておきます。図57の赤色の四角で示した部分に4pinファンコネクタがあります。これは可能であれば先に取り付けておけると楽ですが、難しければ後から細い工具でつかんで差し込むのがよいと思います。コネクタにはカバーがついているので、これは事前に取り外しておくと作業が楽です。

GPU取り付け

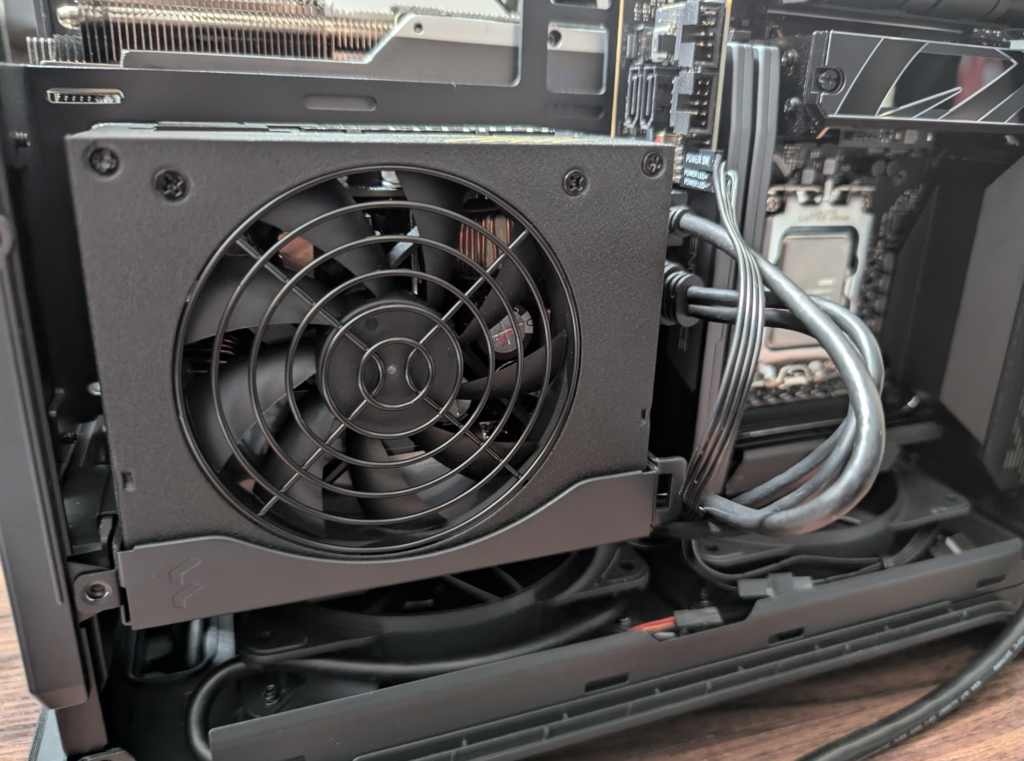

GPUの取り付けの際は、図58の赤色の丸印で示した部分の電源ケーブルを取り外しておくと、GPUが取り付けやすいです。図59のようにPCIeスロットにGPUが確実に刺さっていることを確認して、図60のようにブラケットのねじを締めます。

フロントパネル系コネクタの接続

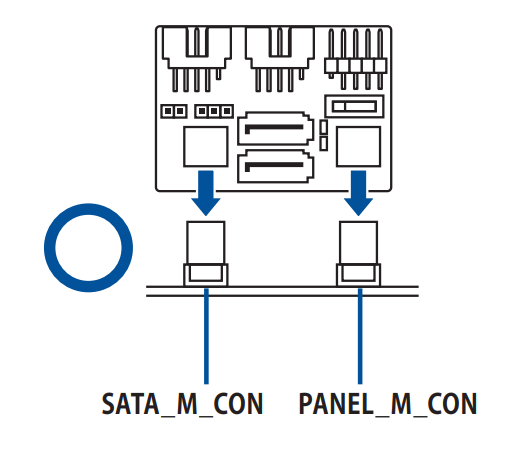

マニュアルに従って取り付けていきます。図61の上部、図62に示すような小基板を、マザーボードに垂直に向きに取り付けます。ここにSATAやフロントパネル用のピン等があります。

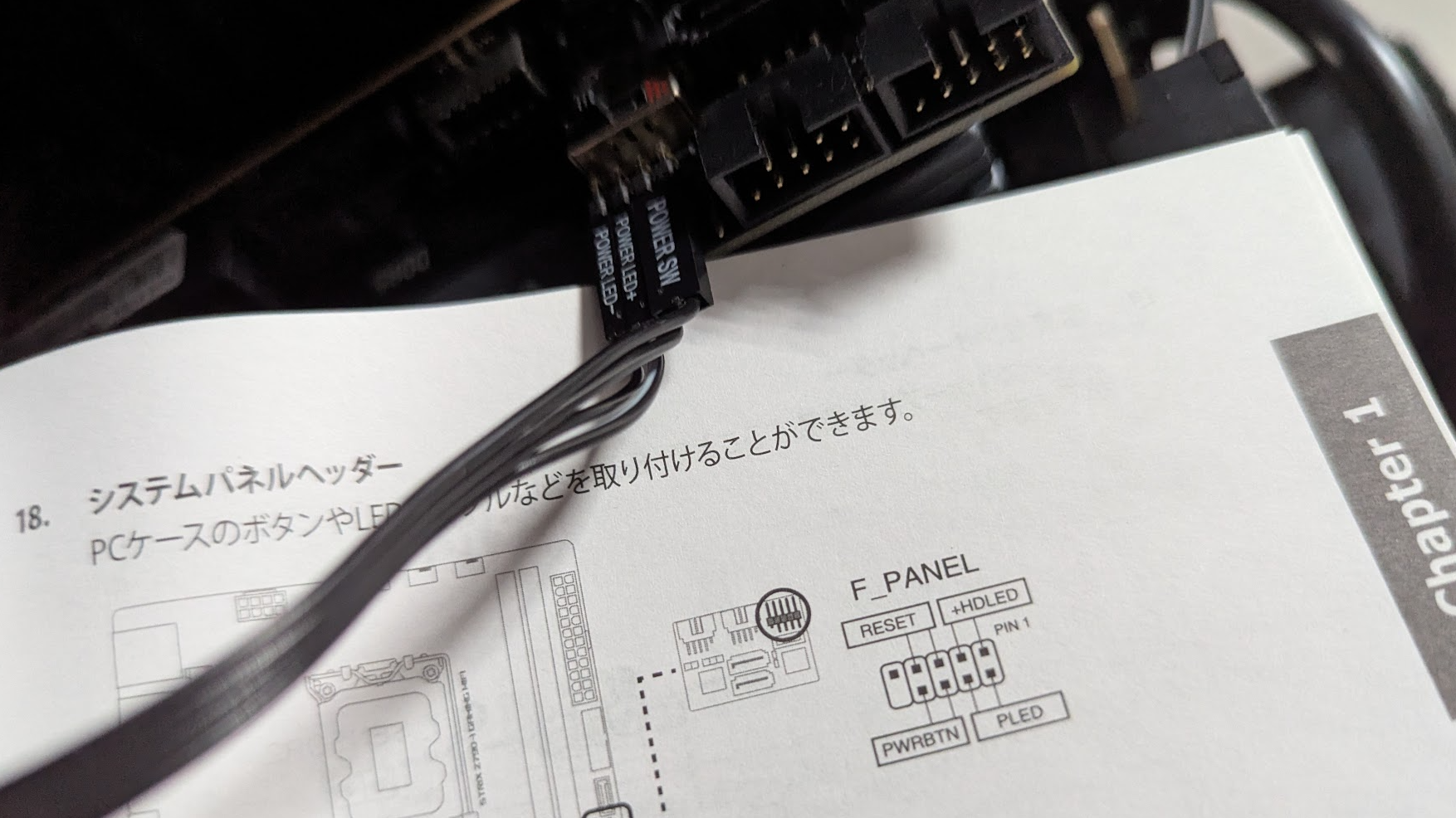

システムパネルヘッダーピンについて、これは普通にマニュアルのミスだと思うのですが、電源LEDの正極負極の記載がありません。

図63について、POWER LEDの+と-を逆にしたものが正解でした。つまりPLEDのうち、端側が+です。5.5万のマザボなんだからちゃんとしてよぉ。

電源ユニット取り付け

こちらはマニュアルに従って取り付けましょう。取り付け用の電源ユニットのねじ穴が結構硬かったので、気合で締めました。たぶんそういうものな気がします。

配線も結構大変なので、気合で頑張りましょう。

簡易水冷の取り付け

前述のように、図65の赤色の丸印で示す金具は、事前に取り付けておきましょう。ここで気づいてバラしたのでめっちゃ大変でした。簡易水冷キットの組み立て(図66)はマニュアルに従って頑張りましょう。これもファンのねじがすごく硬かったですが、そういうものだと思います。水冷ホースの取り回しに非常に難儀しましたが、図67のように落ち着きました。もう少し良い配線はあるかもしれません。

わーい完成

内部のギチギチ感はなんというか結構気分がいいですね。無駄な空間がないというのはそそります。

カバーをかぶせるとこんな感じ(図70)。めっちゃかっこいいです。早速動作確認していきましょう。

ドキドキワクワク☆ 動作確認

ベンチマーク

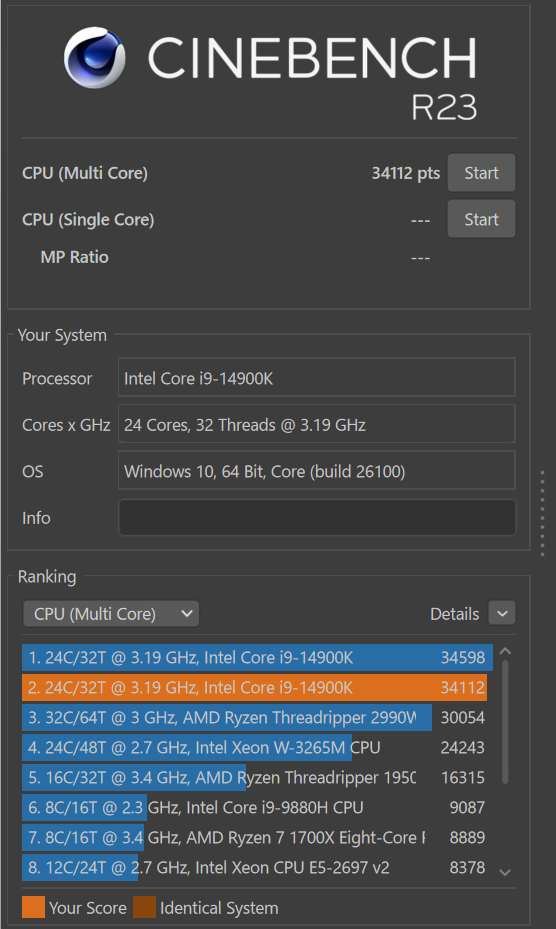

まずは有名どころのベンチマークソフトで動作確認しました。CPUベンチマークとしてよく使われる、CINEBENCH R23。

スコアはマルチコアで 34112 で、一般的なPCとほぼ遜色ない結果になりました(以前のPCでは34598)。このベンチマークは10分間 CPU使用率がほぼ100%となり続けるような条件ですが、この間コア温度は平均79度程度、CPUパッケージの最大温度が字平均91度でした。動作中にたまに100度に達してサーマルスロットリングが動作しているようでした。

これを高いとみるか低いとみるかですが、普通に使っていてCPU使用率が常に100%に張り付くような使い方はあまりしないことと、ベンチマーク結果が一般的なスコアに近いということは、サーマルスロットリングが常に動作しているような状態ではなく、コアの温度センサが敏感で、断続的に動作しているような状態だと思います。ですので、特に問題ないと思います(たぶん)。

GPUとCPUの総合的なベンチマークには、FF15ベンチマークを使用しました。こちらはいずれも高品質設定で、4K画質で14539、WQHD画質で20444となりました。以前のPCでは、WQHD画質で20677だったので、ほとんど遜色ない誤差の範囲だと思います。

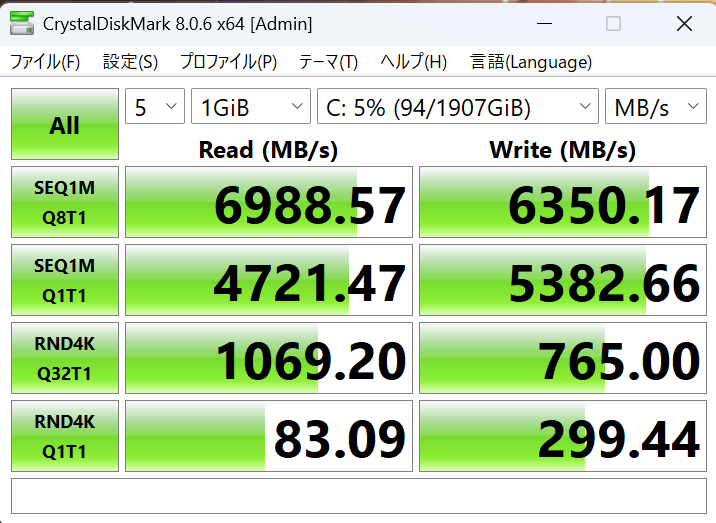

こちらは一応やっておいた程度ですが、ストレージの速度も CrystalDiskMarkで測定しておきました。ほぼカタログスペック通りの速度で、問題なく PCIe 4.0として認識され動作しているようです。

電源・熱のテスト

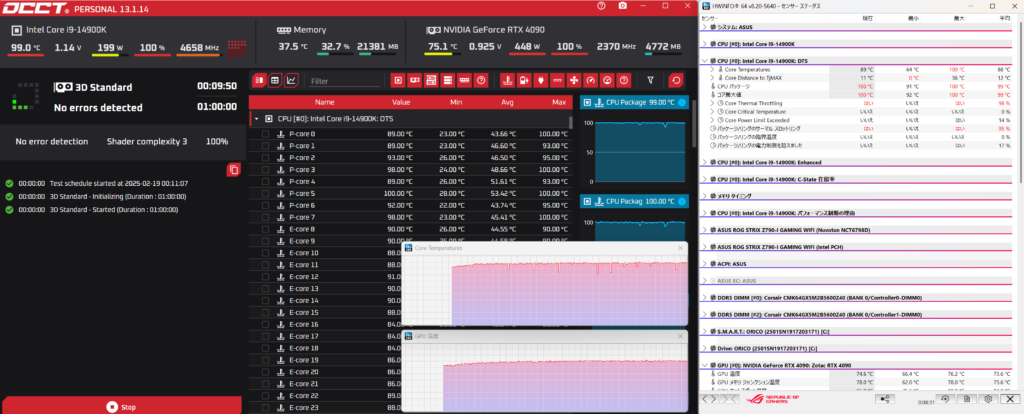

やっぱりミニPCで気になるのは、電源容量が足りるか(ATX電源に比べサイズが小さいSFX電源は、電源容量に余裕がない)、冷却が追いつくかだと思います。そこで、CPUとGPUをいずれも使用率100%で10分稼働させた状態での温度を確認しました。

この結果、まず10分間電源が落ちたり動作が不安定になることもなく、問題なく動作しました。また温度に関しては、CPUはコアパッケージ温度が100度に到達しサーマルスロットリングが動作しました。一方で、GPUコア温度は最大でも75度程度で、十分冷却できているようでした。

このような結果となった理由ですが、

GPU:ケース下部のファンから取り込まれた空気がGPUのヒートシンクに直接当たり、ケース上部へ通り抜けることで十分に冷却された

CPU:CPUのすぐ裏側にGPUがありGPUの発熱の影響を受けやすいこと、CPUの簡易水冷ラジエーターには、PC内部を通りGPUで温まった風が外部へ抜けていくことで効率よく排熱できなかった

ということだと思います。GPUに関しては、前のPCで実験したときは最大83度程度に到達していたので、むしろ冷えています。ケースが小さく、ケース下から吸気しケース上に排気するという空気の経路がはっきりしていることで空気の流れができ、より効率よく排熱できたのだと思います。これは意外な結果でしたね。

まとめ

Mini-ITXサイズのミニPCを初めて作りましたが、思ったより無茶なく組めて、実用的に仕上がって良かったです。ケースを購入してから必要な部品を集め、試行錯誤しながら完成まで3週間ほどかかりましたが、満足のいく出来になりました。なにより、机の上で気軽に向きを変えたりして作業できるのが新感覚でした。今まではクソデカケースを床に置いて変な姿勢で作業してたので、今までで一番作業してて楽しかったですね。

副次的な効果ですが、LEDの配線がすべてなくなって、ファンの数も減ったことで、PC内の配線が以前に比べてすっきりしました。また、今回使用したマザーボードにはROG STRIX HIVEという外付けのUSB端子や音量調節ダイヤル、音声端子などがまとまったドックのようなものが付属しており、これによりPC裏側の配線も、PCに直接刺す配線の数を簡略化することができました。いろいろうざったかったことが解決して良い気分です。

自作PCとしても、実用的なPCとしても満足いくものに仕上がったので、しばらくはこいつを愛用していこうと思います(フラグじゃないよ)。

次回予告

やめて! Ryzen 9 9950X3D がそろそろ発売されるなんて、物欲に負けて買っちゃう! 破産しちゃう!

お願い、諦めないで! ここであなたが諦めたら、馬鹿みたいに散財してるぼんさんのアホな報告を楽しみに待ってるみんなの期待はどうなっちゃうの?

銀行残高はまだ残ってる! ここを耐えれば、最高のCPUに逢えるんだから!

次回「ぼんさん破産」

デュエルスタンバイ!

コメント

グラボのヒートシンクのみ売ってるの草

PCが小型になった分また色々置くスペースができましたね☺️